各部・グループ紹介

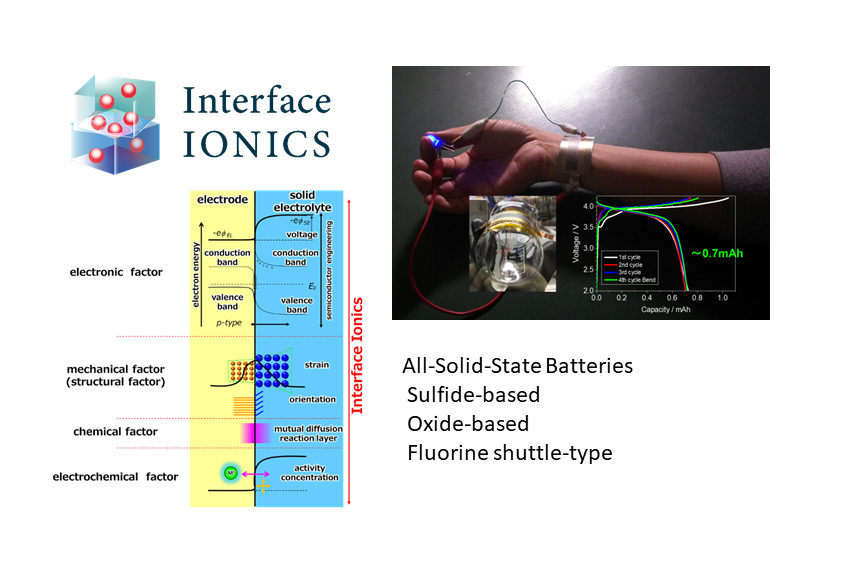

材料物性部

誘電体、磁性体、超伝導体、イオン伝導体、可視紫外・光学物性、触媒性といった材料機能の基盤となる諸物性の基礎及び応用研究を行い、それらの物性の向上、発見によるデバイス化に必要な材料物性の研究を推進します。

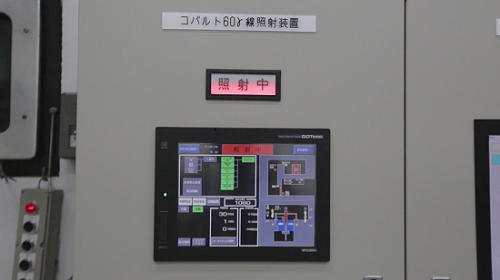

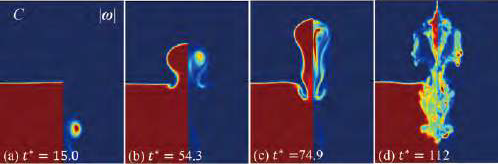

とくに、結晶成長に深く関連する、気体・液体・固体が混在して相互作用を及ぼし合いながら流れる、混相流(Multiphase Flow)のCFDに注力している。

複数の種類の液体の界面で生じる移流・拡散・混合を高精度で解析するためのシミュレーション手法の開発のほか、液体と固体粒子、液体と気泡と粒子の 相互作用のシミュレーションに取組んでいる。

また、液中における渦を用いた粒子や気泡などの分散相の運動制御方法の開発に関連した実験的研究にも傾注している。

招へい教員

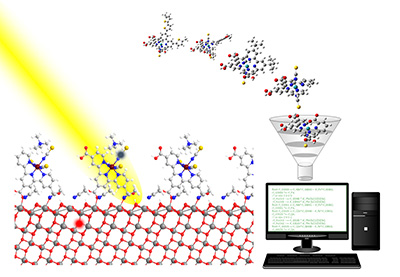

[ニューラルネット、グラフ理論、graphics processing units、CUDA、密度行列、グリーン関数]

第一原理計算を用いて、色素で増感した半導体表面での光吸収と電荷分離過程の、

構造と機能の相関を解明する。このルールを機械学習し、より良い色素分子を発見する。

材料設計部

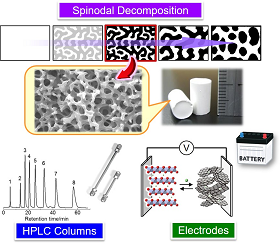

生体・環境・エネルギー材料等の微細構造に着目し、2次元、3次元構造やそれらのナノ化といった視点から、従来材料の性能向上を目指すとともに、新規組成や複合化、精密制御による性能の飛躍的向上のための材料設計の研究を推進します。

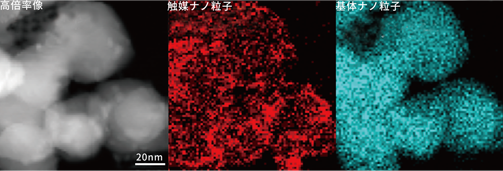

エネルギー関連複合領域の科学研究を推進するとともに、自動車触媒排ガス浄化分野でも利用できる新しい

ナノ結晶材料(CeO2やZrO2など)の 開発や環境デバイス開発に向け、実験とともに計算科学を援用した

研究を推進しています。

ナノ粒子の複合化による高性能な環境保全(排気浄化触媒)技術の開発

(電子顕微鏡による元素分布の観察)

排ガス浄化用ハニカムセラミックスと貴金属とセリアナノ粒子触媒(研究室の開発品)

招へい教員

材料プロセス部

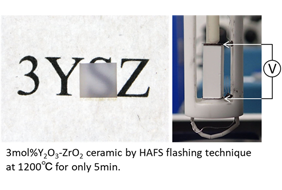

材料製造プロセスに関する研究を進めるとともに、高性能な断熱・遮熱材料、熱電発電や誘電エラストマーを用いた機械的エネルギー変換デバイスの研究、高効率な水素製造・燃焼・発電プロセス等に関する研究等を推進します。

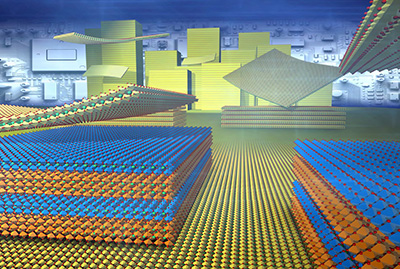

材料プロセス部では、無機2次元ナノ物質を対象に、精密合成、高次構造体の構築、機能開拓などを行い、新しい電子デバイス、エネルギー材料の開発を進めています。

2次元ナノシートの精密集積と電子デバイスへの応用