各部・グループ紹介

変換システム部

高効率で先進的なエネルギー変換システムの構築を目指した研究に取り組んでいます。

微小な水力エネルギーを利用した発電・蓄電システムの開発、石炭燃焼技術の改善、廃棄物エネルギーの資源化、感圧・感温塗料を用いた熱流体現象の計測などを進めています。

微小な水力エネルギーを利用した発電・蓄電システムの開発、石炭燃焼技術の改善、廃棄物エネルギーの資源化、感圧・感温塗料を用いた熱流体現象の計測などを進めています。

環境・エネルギー工学

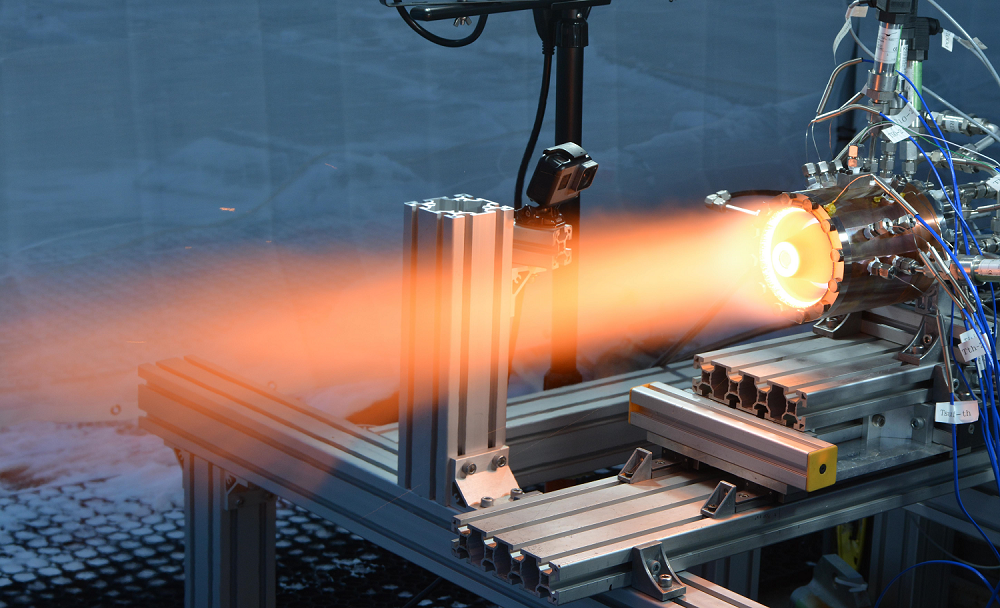

推進エネルギーシステム工学

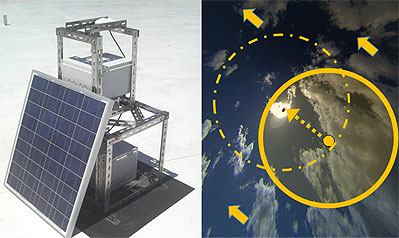

デトネーション(極超音速燃焼)の基礎研究,及びその航空宇宙推進機・ガスタービンエンジン等へのシステム応用研究を行っています.

デトネーション現象を利用すると, 燃焼器やエンジンシステムの革新的な小型・高性能化が期待できるため,多様なシステムを根底から変更することになります.

宇宙飛行実験用の回転デトネーションエンジン

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー

ネットワークシステム部

ネットワークシステム部では、様々な電力・熱エネルギー源と需要家をつなぐエネルギーシステムの計画・制御技術、

環境的に持続的な交通システムやその最適マネジメント、それらインフラの実現に不可欠な高度な無線通信システムなどに関する最先端の研究を推進しています。

無線通信システム

自然と調和した持続可能な社会を実現するための必須技術である無線通信について、その基礎から応用までの幅広い分野の研究・開発を行っています。

特に、エネルギ・産業システム、交通システム、非常災害時など、多くの場面で必要となる「大規模システムにおける情報収集制御のための無線通信システム」を重視しています。

そこでは、通信部分だけではなくシステム全体を統合的に理解し最適化することを目指しています。

またシステムの実現のためには、電波だけでなく、光無線MIMO通信、イメージセンサ可視光通信、電力線通信といった多様な通信技術の研究とその成果の活用を行っています。

特に、エネルギ・産業システム、交通システム、非常災害時など、多くの場面で必要となる「大規模システムにおける情報収集制御のための無線通信システム」を重視しています。

そこでは、通信部分だけではなくシステム全体を統合的に理解し最適化することを目指しています。

またシステムの実現のためには、電波だけでなく、光無線MIMO通信、イメージセンサ可視光通信、電力線通信といった多様な通信技術の研究とその成果の活用を行っています。

ドローン無線ネットワーク

デジタルサイネージ可視光通信

イメージングMIMO光無線用受光器

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー

エネルギーシステム

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが大量導入された将来の電力システムを安定かつ効率的に

運用するため、 再エネ発電の出力把握・予測技術の高精度化・高信頼化、電力システムの計画・運用技術の

高度化に関する研究を行うとともに、 これに貢献する電力需要の能動化、分散電源の制御技術の開発に取り組んでいる。また,これらの効果を実態に即して評価するため, 将来の電力需要や再エネ出力などの各種時系列データの構築も行っている。

運用するため、 再エネ発電の出力把握・予測技術の高精度化・高信頼化、電力システムの計画・運用技術の

高度化に関する研究を行うとともに、 これに貢献する電力需要の能動化、分散電源の制御技術の開発に取り組んでいる。また,これらの効果を実態に即して評価するため, 将来の電力需要や再エネ出力などの各種時系列データの構築も行っている。

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー

招へい教員

客員教授

武藤 浩隆

研究テーマ

電力システム/機器向け高電圧パワーデバイス実装技術に関する研究

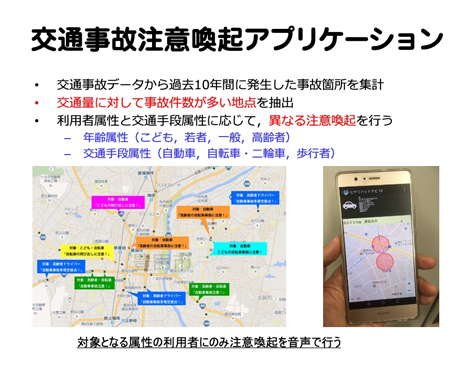

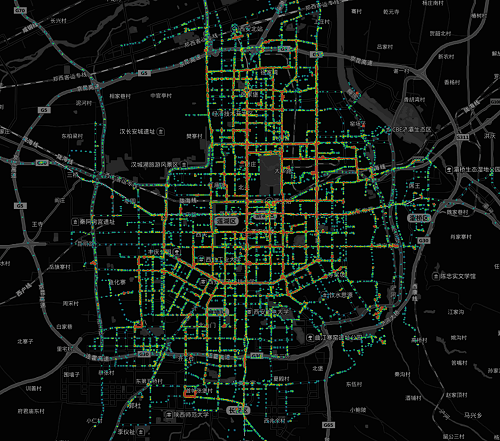

交通システム

自動運転車両の普及を念頭に置きつつ、環境的に持続可能な交通システムの実現を目指し、環境負荷とエネルギー消費に対する制約を明示的に考慮した都市交通システムのあるべき将来像の提案、および、人々の交通行動に関するよりよい理解と、それに基づく個々の交通施策の構築とその定量的評価を行っている。

研究テーマとしては、電気自動車の利用効率性に関する研究、交通事故削減方策に関する研究、自動運転車による都市内道路交通の最適マネジメントに関する研究、中山間地域でのモビリティ確保に関する研究、などに取り組んでいる。

研究テーマとしては、電気自動車の利用効率性に関する研究、交通事故削減方策に関する研究、自動運転車による都市内道路交通の最適マネジメントに関する研究、中山間地域でのモビリティ確保に関する研究、などに取り組んでいる。

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー

研究機関研究員

劉 莎莎

研究機関研究員

劉 志広

循環システム部

循環システム部では、環境調和型の物質変換・物質循環に関する様々な要素技術開発とともに、それらの技術を社会へ実装した場合の評価や評価法の開発を行っています。

また、そのために必要となる省資源に資する環境負荷低減技術、リサイクル技術や物質循環再生システムの開発研究も推進しています。

また、そのために必要となる省資源に資する環境負荷低減技術、リサイクル技術や物質循環再生システムの開発研究も推進しています。

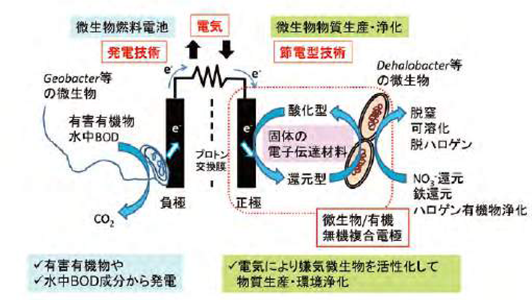

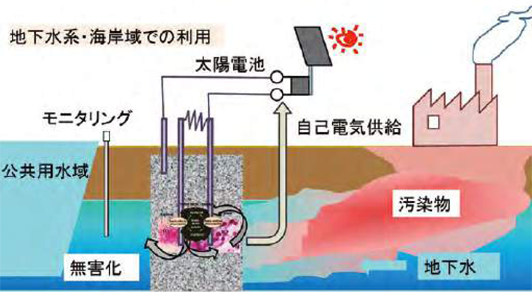

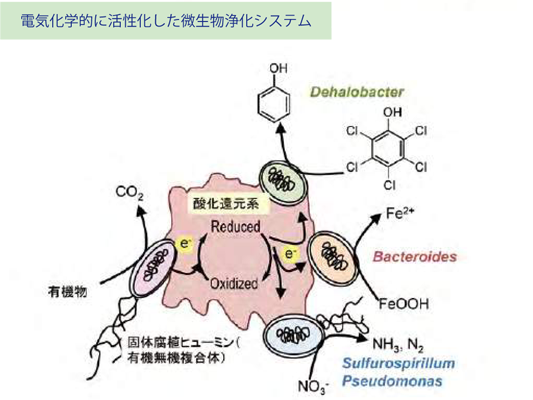

環境エネルギー生物システム

環境・エネルギー問題を解決するために様々な技術開発が進む中で、微生物による環境浄化および物質生産は省エネルギーで且つ原位置に設置可能な技術として期待されている。

我々は、土壌や底質中に含まれる固体腐植(ヒューミン)が、多様な嫌気性微生物に対し細胞外から電子を

供給して活性化する「細胞外電子伝達能力」を有することを見いだした。

そこで、この細胞外電子伝達メカニズムを解明するとともに微生物電気化学システムの開発を進めている。

これは、自然界で働く生物エネルギーネットワークを解明するものであると同時に、太陽電池で供給できる

小電力を用いた微生物の活性化による環境浄化や物質生合成の新技術の開発につながるものと期待される。

我々は、土壌や底質中に含まれる固体腐植(ヒューミン)が、多様な嫌気性微生物に対し細胞外から電子を

供給して活性化する「細胞外電子伝達能力」を有することを見いだした。

そこで、この細胞外電子伝達メカニズムを解明するとともに微生物電気化学システムの開発を進めている。

これは、自然界で働く生物エネルギーネットワークを解明するものであると同時に、太陽電池で供給できる

小電力を用いた微生物の活性化による環境浄化や物質生合成の新技術の開発につながるものと期待される。

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー

招へい教員

自然共生型社会を目指した再生可能エネルギーと

環境エコロジー・システムの評価に関する研究

環境エコロジー・システムの評価に関する研究

エネルギー・環境の影響評価を行い、持続可能な社会実現のための研究を行っています。

特に、土地利用や自然環境の空間評価に着目し、再生可能エネルギー(バイオマス、小水力、太陽光等)、

生態系サービス、経済社会に関する課題の総合的な解決に取り組んでいます。

現地調査レベルの小さいスケールから国を超えたグローバルなスケールまでの影響評価を行うとともに、GIS(地理情報システム)等の空間分析、AI、ドローン、現地調査等を組み合わせた学際的なアプローチで研究に取り組んでいます。

特に、土地利用や自然環境の空間評価に着目し、再生可能エネルギー(バイオマス、小水力、太陽光等)、

生態系サービス、経済社会に関する課題の総合的な解決に取り組んでいます。

現地調査レベルの小さいスケールから国を超えたグローバルなスケールまでの影響評価を行うとともに、GIS(地理情報システム)等の空間分析、AI、ドローン、現地調査等を組み合わせた学際的なアプローチで研究に取り組んでいます。

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

エコ・エネルギー工学

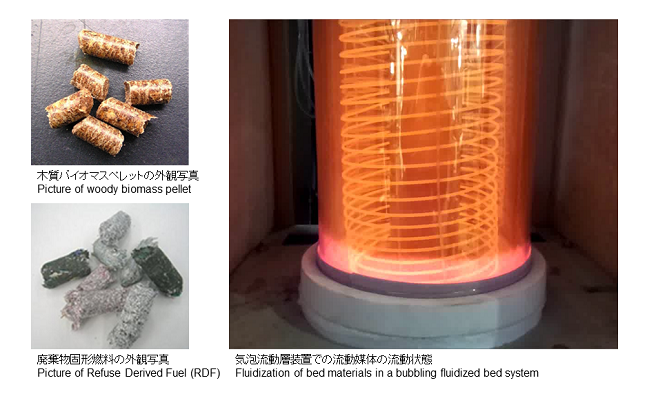

エネルギー資源循環工学

エネルギー自給率の低い我が国で、人口減少に向かう今後、如何にしてエネルギー消費量を削減しつつ、

国民の活発な活動を持続させるのかは、非常に重要かつ難しいテーマです。 人々が生活する上で欠かせない

物質は、いずれも自然界から採取され、人間界で利用された後、最終的に自然界に戻ります。 この物質

サイクルのうち、利用後の自然界に戻す部分、すなわち、廃棄物の処理・処分を廃棄物管理と呼び、

本研究ではエネルギー削減型の物質サイクルでの廃棄物管理を研究しています。

国民の活発な活動を持続させるのかは、非常に重要かつ難しいテーマです。 人々が生活する上で欠かせない

物質は、いずれも自然界から採取され、人間界で利用された後、最終的に自然界に戻ります。 この物質

サイクルのうち、利用後の自然界に戻す部分、すなわち、廃棄物の処理・処分を廃棄物管理と呼び、

本研究ではエネルギー削減型の物質サイクルでの廃棄物管理を研究しています。

メンバーを表示する

メンバーを非表示にする

メンバー